2024.12.27

シンガポールはもちろん、日本においても深刻な社会課題となっている少子化問題。2022年に続き、2023年の出生数と出生率も過去最低を記録した。今回は、日本の子育ての現状と出生率減少の背景について、主なポイントをまとめてみた。

1. 出生数と出生率の低下

2023年の出生数:

2023年に生まれた日本人の子どもの数は72万7277人で、前年から約4万3482人減少。日本の出生数は1899年に統計を取り始めて以降、最も少なくなった。

合計特殊出生率:

女性一人が一生のうちに産む子どもの数の平均である合計特殊出生率は1.20で、調査開始以来最も低く、8年連続で前年度を下回っている。

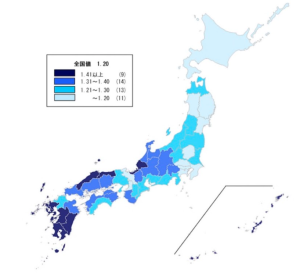

2. 地域別出生率の格差

都道府県別の出生率で最も低かったのは東京都の0.99、次いで北海道が1.06。最も高かったのは沖縄県で1.60だった。地域ごとの経済や社会環境、育児支援制度の違いが出生率に影響を与えている可能性がある。

3. 少子化の背景

結婚率の低下:

結婚を望まない人や結婚のタイミングが遅れる人が、右肩上がりで増加している。近年は、結婚しても子どもを持たない選択をする夫婦も多い。

経済的負担:

生活費や教育費、住宅費の上昇など、経済的な負担が大きいため、子どもを持つことが難しいと感じる人が増えている。特に最近は物価高の影響を受けて、1人の収入だけでは世帯を支え、子どもを育てることが難しくなってきている。

労働環境の問題:

サービス残業などの長時間労働や転勤が前提となる働き方が、未だ少なくないこともあり、都市部を中心に、現在の日本は家庭を大切にした生活の実現が厳しい環境といえるだろう。さらに、海外の先進国と比較すると育児休暇の柔軟性や働き方の自由度が低いため、子どもを持つ意欲低下に繋がってしまっている。

4.必要な少子化対策とは?

経済的支援の充実:

多くの人が経済的な心配なく子どもを持ち、安心して子育てができるような賃上げや、更なる社会保障制度の充実が求められる。特に、世帯所得の向上が必要だ。

働き方改革:

ワーク・ライフ・バランスの取り組みを強化し、家庭と仕事を両立できる環境を整備することが急務。女性がキャリアと家庭生活を両立できる社会の実現が求められている。

育児支援の充実:

保育所の増設や育児休暇制度の改善など、子育てを社会全体で支える仕組み作りとその実現が課題と言える。

5. 少子化による弊害と今後の展望

少子化が進行すると、高齢者の生活を支える人材や財政が枯渇する可能性がある。人口減少が進む地域では、行政や社会インフラの維持が難しくなることも大いに有り得る。様々な問題を解決するには、出生率の回復はもちろんのこと、子どもと高齢者の新しい共生社会の構築や適材適所を前提とした厳正な移民政策など、多角的なアプローチを一人ひとりが自分自身の問題として考え、取り組むことが大切だ。少子化対策は今後の日本社会を支えるための最も大切なテーマの一つとして、迅速かつ総合的な対応が、今、求められている。

参考:厚生労働省「人口動態調査」

少子化が進んでいるからこそ、大切な我が子や親戚、地域の子どもたちなど、一人ひとりの子どもを社会全体でしっかり育てたい!将来の日本を支え、世界に活力を与えてくれる小さな勇士たちに最適で最高の教育をぜひ与えてほしい。